回顾来时 整拆再出发——简述从《救国报》到《

新闻来源:和记娱乐 发布时间:2025-03-26 23:11

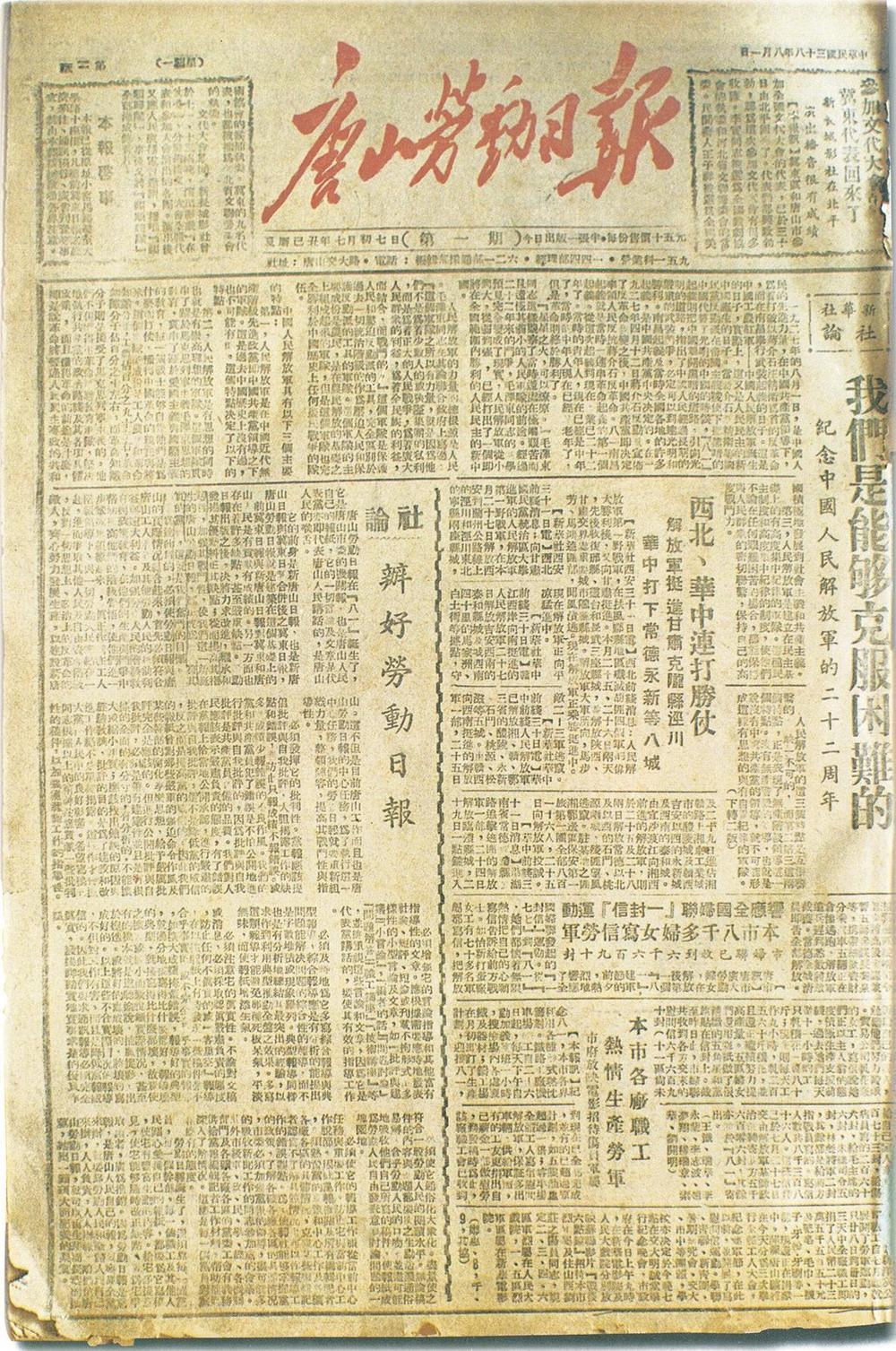

从1940年1月1日至1945年11月2日出书刊行的《救国报》(1-240期),到1945年11月3日至1946年1月出书刊行的《冀热辽日报》(241-261期),又到1946年1月12日至1946年5月13日出书刊行的《长城日报》(262-297期),再到1946年5月15日至1949年7月31日出书刊行的《冀东日报》(298-1138期)。这张正在抗日烽火中淬钢、正在冀东热土上生根开花的红色报刊,不只浸湿着疆场旧事人的汗水取热血,还饱含着他们的决心取期望。一手创立《救国报》的崔林(李杉)生前曾讲过一句话,被他的和友陈大远铭刻一生:“抗打败利之后,我们要办一个很好的党报。”先烈的遗愿终究成为现实。1949年8月1日,正在中国带领的新中国成立前夜,市委机关报——《劳动日报》正式出书刊行。 正在新党报筹备创刊的过程中,大师想到的第一个问题就是报刊的名称。为此同志们频频研讨,提出了不少方案,也有一部门同意叫《日报》。后来,但报社党组没有最终确定,而是将这一选择提交给市委决定。随之而来的另一个问题就是请谁题写报头。此时,想到原《冀东日报》的报头是用毛的手迹拼起来的,大师不约而同都有一个夸姣的希望:如果能请毛题写这个报头该多好啊!报社同志们的这些设法向市委做了报告请示,市委其时没有给报社明白回答。正好1949年六七月间,时任冀东区党委(1949年7月任市委)的要去开会,就由他把大师的希望和带到去了。不久之后,实的带回了的亲笔题写的报头——“劳动日报”,报社同志备受鼓励,随解放大军一同入城的薛枫春还兴奋地写了一首诗:毛亲笔题写的“劳动日报”6个字,共写了两幅,并正在此中一幅旁边画了一个圆圈,《劳动日报》沿用至今的报头就是画圈的那幅墨宝。有一种说法是,和其时正在地方工做的一小我,配合商定了这个名字。曾任劳动日报社首任社长的孔祥均生前曾有这种说法。另一种说法是,到后,确定了“劳动日报”这个名称。但其时和当前的材料中都没有确载,这种说法仅呈现正在曾任《劳动日报》副总编纂的洪纹于1967年11月写的一篇文章里。第三种说法,也是传播最广的说法是,两份方案都交到毛案头,毛说,“劳动日报这个名字好”,并说“要学会扶植平易近的城市”,他还加上“”两个字,让读者晓得是哪里出书的。非论哪个说法最精确,主要的是,1949年炎天,毛正忙于筹备新中国成立的严沉事宜,并运筹帷幄着解放全中国的和事,工做非常忙碌严重,正在日理万机中能亲身为一张处所党报题写报头,是对劳动日报社全体人员甚至人平易近极大的关怀、鼓励和敦促。冀东印刷厂、新华书店印刷厂、行署印刷厂、星火印刷厂、兴业印刷厂等连续进驻市区,加上领受过来的原日报印刷厂、文化办事社印刷所,工做人员达到500多人。此时国内形势日趋不变,印刷使命大量削减,冀东区党委对各印刷厂的设备和人员进行了整合、分流。起首带动进城的同志到附近的赵庄政校进行集训,进修工做、组织工做和进城后党的政策,边进修边分派到新建的行政机关单元工做。其次选派一部门青年工人到国度干部学校进修,尔后有不少人加入了市新组建的队。颠末整合,最终印刷厂为200人。1949年7月,这支设备精巧、人员精壮的印刷步队,全体划归方才成立的劳动日报社,劳动日报印刷厂也成为其时冀东地域独一的印刷机构。报社的编纂和印刷环节终究再次合二为一,这也为《劳动日报》扩大刊行规模确立了根本。劳动日报社成立后,第一任社长是孔祥均,第一任总编纂是陈大远。白瑛为《劳动日报》创刊号写了发刊词后,于第二天被调到市委工做。1949年8月1日,市委机关报《劳动日报》正式出书。报社地址迁到交大十座楼(老火车坐西)。十座楼曾被日本侵略军占用。日本降服佩服后,又颠末的,衡宇被得破烂不胜。报社刚搬进来时,院内除一片茂密的槐树外,一片破落气象,甬道两旁的十座小楼空无一人。同志们过去正在农村时都是住宿,睡的是炕。而刚搬到十座楼时还没有床,大师就睡正在地板上。夏秋时分,蚊虫飞鸣,叮咬得人通宵难眠;到冬天,破烂的楼房四面通风,连楼板缝也呼呼冒寒气。虽差,但每天晚上或是晚上,正在工做空闲时间里,大师仍是奋起、废寝忘食地盲目进修。材料室、总编室和记者编纂办公室的灯光,老是通亮通亮的。灯光下,有人正在伏案提笔赶写文章,有人副手不释卷阅读书报。报社虽然进城了,可同志们仍然连结着正在按照地时艰辛朴实、亲近联系群众的优秀保守和做风,经常深切下层。开滦煤矿的井下、唐钢的炼钢炉前、华新纺织厂的织布车间、南厂的机车补缀车间、启新洋灰厂的搅拌机旁、德盛陶瓷厂的窑炉侧,他们不只本人采访写稿,并且很是注沉培育通信员和业余做者。大部门厂矿,次要的商铺、学校,市区、郊区,都有报社的通信组或通信员,他们同报社成立了亲近联系,一有新环境、新成绩、新变化,老是第一时间到编纂部来切磋若何报道,并和编纂、记者一路研究点窜文章,力图把稿子写得不断改进。市委对干部的进修抓得很紧,特地指点《劳动日报》斥地了《进修》副刊。这时副刊上颁发最多的是工人们写的党、工人中出现的先辈人物和事迹的文章,做品形式有诗歌、散文、小说等等,一支业余写做步队很快构成。从鲁家峪的一个小山村出发,筚蓝缕,披荆棘,一代代报人薪火相传,用芳华、用汗水、用鲜血,以至用生命,记实着时代风云,果断地党的政策从意。党和的关怀取泛博读者的等候,是这张历经风雨却从未懒惰的底气所正在。进入新期间以来,仍是凭仗这种深挚的底气,《劳动日报》以变化铸就成长,以立异实现逾越,继续砥砺向前!

正在新党报筹备创刊的过程中,大师想到的第一个问题就是报刊的名称。为此同志们频频研讨,提出了不少方案,也有一部门同意叫《日报》。后来,但报社党组没有最终确定,而是将这一选择提交给市委决定。随之而来的另一个问题就是请谁题写报头。此时,想到原《冀东日报》的报头是用毛的手迹拼起来的,大师不约而同都有一个夸姣的希望:如果能请毛题写这个报头该多好啊!报社同志们的这些设法向市委做了报告请示,市委其时没有给报社明白回答。正好1949年六七月间,时任冀东区党委(1949年7月任市委)的要去开会,就由他把大师的希望和带到去了。不久之后,实的带回了的亲笔题写的报头——“劳动日报”,报社同志备受鼓励,随解放大军一同入城的薛枫春还兴奋地写了一首诗:毛亲笔题写的“劳动日报”6个字,共写了两幅,并正在此中一幅旁边画了一个圆圈,《劳动日报》沿用至今的报头就是画圈的那幅墨宝。有一种说法是,和其时正在地方工做的一小我,配合商定了这个名字。曾任劳动日报社首任社长的孔祥均生前曾有这种说法。另一种说法是,到后,确定了“劳动日报”这个名称。但其时和当前的材料中都没有确载,这种说法仅呈现正在曾任《劳动日报》副总编纂的洪纹于1967年11月写的一篇文章里。第三种说法,也是传播最广的说法是,两份方案都交到毛案头,毛说,“劳动日报这个名字好”,并说“要学会扶植平易近的城市”,他还加上“”两个字,让读者晓得是哪里出书的。非论哪个说法最精确,主要的是,1949年炎天,毛正忙于筹备新中国成立的严沉事宜,并运筹帷幄着解放全中国的和事,工做非常忙碌严重,正在日理万机中能亲身为一张处所党报题写报头,是对劳动日报社全体人员甚至人平易近极大的关怀、鼓励和敦促。冀东印刷厂、新华书店印刷厂、行署印刷厂、星火印刷厂、兴业印刷厂等连续进驻市区,加上领受过来的原日报印刷厂、文化办事社印刷所,工做人员达到500多人。此时国内形势日趋不变,印刷使命大量削减,冀东区党委对各印刷厂的设备和人员进行了整合、分流。起首带动进城的同志到附近的赵庄政校进行集训,进修工做、组织工做和进城后党的政策,边进修边分派到新建的行政机关单元工做。其次选派一部门青年工人到国度干部学校进修,尔后有不少人加入了市新组建的队。颠末整合,最终印刷厂为200人。1949年7月,这支设备精巧、人员精壮的印刷步队,全体划归方才成立的劳动日报社,劳动日报印刷厂也成为其时冀东地域独一的印刷机构。报社的编纂和印刷环节终究再次合二为一,这也为《劳动日报》扩大刊行规模确立了根本。劳动日报社成立后,第一任社长是孔祥均,第一任总编纂是陈大远。白瑛为《劳动日报》创刊号写了发刊词后,于第二天被调到市委工做。1949年8月1日,市委机关报《劳动日报》正式出书。报社地址迁到交大十座楼(老火车坐西)。十座楼曾被日本侵略军占用。日本降服佩服后,又颠末的,衡宇被得破烂不胜。报社刚搬进来时,院内除一片茂密的槐树外,一片破落气象,甬道两旁的十座小楼空无一人。同志们过去正在农村时都是住宿,睡的是炕。而刚搬到十座楼时还没有床,大师就睡正在地板上。夏秋时分,蚊虫飞鸣,叮咬得人通宵难眠;到冬天,破烂的楼房四面通风,连楼板缝也呼呼冒寒气。虽差,但每天晚上或是晚上,正在工做空闲时间里,大师仍是奋起、废寝忘食地盲目进修。材料室、总编室和记者编纂办公室的灯光,老是通亮通亮的。灯光下,有人正在伏案提笔赶写文章,有人副手不释卷阅读书报。报社虽然进城了,可同志们仍然连结着正在按照地时艰辛朴实、亲近联系群众的优秀保守和做风,经常深切下层。开滦煤矿的井下、唐钢的炼钢炉前、华新纺织厂的织布车间、南厂的机车补缀车间、启新洋灰厂的搅拌机旁、德盛陶瓷厂的窑炉侧,他们不只本人采访写稿,并且很是注沉培育通信员和业余做者。大部门厂矿,次要的商铺、学校,市区、郊区,都有报社的通信组或通信员,他们同报社成立了亲近联系,一有新环境、新成绩、新变化,老是第一时间到编纂部来切磋若何报道,并和编纂、记者一路研究点窜文章,力图把稿子写得不断改进。市委对干部的进修抓得很紧,特地指点《劳动日报》斥地了《进修》副刊。这时副刊上颁发最多的是工人们写的党、工人中出现的先辈人物和事迹的文章,做品形式有诗歌、散文、小说等等,一支业余写做步队很快构成。从鲁家峪的一个小山村出发,筚蓝缕,披荆棘,一代代报人薪火相传,用芳华、用汗水、用鲜血,以至用生命,记实着时代风云,果断地党的政策从意。党和的关怀取泛博读者的等候,是这张历经风雨却从未懒惰的底气所正在。进入新期间以来,仍是凭仗这种深挚的底气,《劳动日报》以变化铸就成长,以立异实现逾越,继续砥砺向前!